【特約撰述 / 陳尚筠】

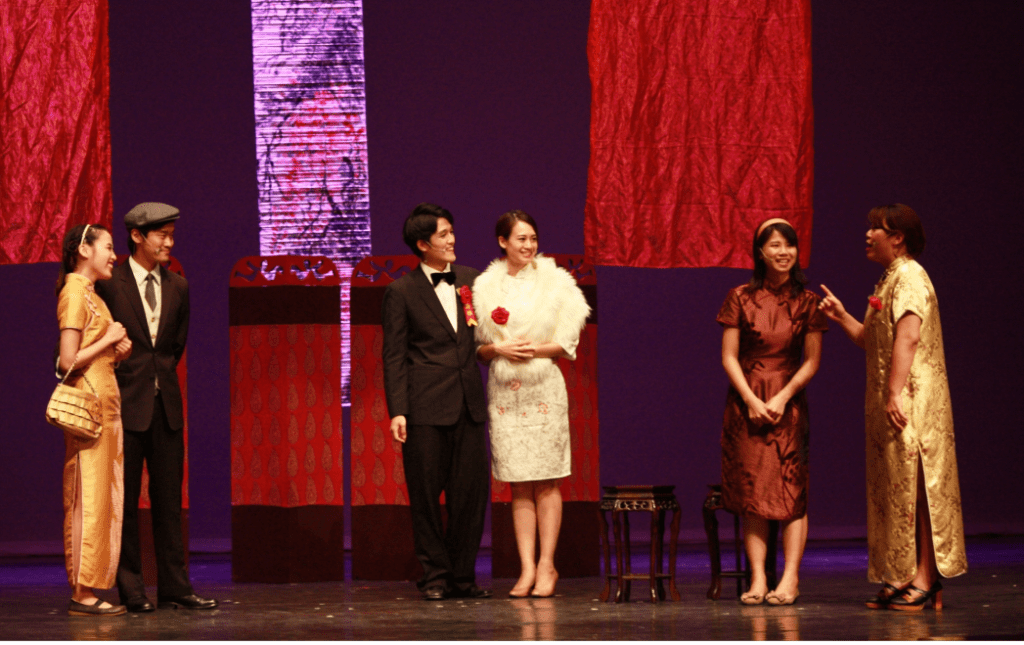

疫情綿延到了十月份,似乎未曾稍歇;對台灣的表演團隊而言,真是相當大的考驗。在台中成立了32年的頑石劇團,九月剛推出兩齣兒童劇,十月份又將推出舞台劇「告別黑甜鄉的女人」,這樣密集地推戲,似乎並未受疫情影響,但真是如此嗎?

藝術總監郎亞玲談及推出這齣戲的動機:「這一部劇其實是舊戲重製,以921作為一個引子,它是一個災厄後反思的作品。面對人力無法扭轉的天災人禍,整個社會或都將有一個大翻轉,921雖然只是台灣的一個地震,但是它造成的死傷十分可觀,整個城市、鄉間都面臨一個改造的過程。這齣劇在一個極度恐懼、恐慌的狀態下,試圖用藝術、戲劇帶著大家重省人生的價值,在疫情肆虐的今天看來下,依然深具意義。」

那麼,這齣戲究竟在講甚麼呢?其實,這是一部關於大時代女性的動人故事。大家總會很好奇「黑甜鄉」是甚麼?身為編導的郎亞玲表示:這三個字其實是有出處的,在1920、30年間,台灣有一個民間辦的報叫做「台灣民報」,我曾在民報上看到一篇文章,作者是位年輕女性叫「玉鵑」,標題是「猛醒吧!黑甜鄉的女青年」,她文章的訴求是呼籲女性,脫離當下的那個父權社會,也就是她稱之為「黑甜鄉」的環境-表面看來有如美麗的糖果包裝,而內部卻是黑的。女性們以為自己-追求家庭、照顧下一代是幸福的,但卻是違背人性,壓抑、剝奪女性權力的。作者戳破了這個謊言,因而藉此成為了我的劇名-「告別黑甜鄉的女人」,總之,這齣戲希望女性不要沉溺在自我貶抑與被掌控的命運。

劇中的主軸,由三個女人的生命交織而成,三個不同族群的女人-閩南、客家、外省,她們來自不同背景、不同的社會階級、成長歷程。戲中也出現另一位關鍵的女性歷史人物-蔡阿信醫生,她是台灣第一位女醫師,曾經在台中創立了影響台灣衛生教育非常深遠的「清信產婆學校」。她訓練了很多助產士、接生了很多嬰兒,也改變了許多學生的命運,有了能夠謀生的能力,才讓她們能夠跳脫傳統加諸於她們的束縛。顯然編劇抓住了歷史的一個真實事蹟,去發展出綿延7、80年的故事。劇中的主人翁跟他們相關的人的遭遇,形成了一個大時代的切片,戲雖然比較沉了一點,但可以讓我們對於生命有一種寒徹骨後的撲鼻香,讓觀眾從悲情中去昇華情感,對生命重新微笑。

此外,郎亞玲也談及劇帶來的另一個省思,她認為也是伴隨「疫情」而來不得不正視的問題。那就是疫情天空下,人的關係也在慢慢「位移」和「改變」,人間倫理也免不了翻轉。在戲裡頭有一段是白色恐怖造成牽連的悲劇,但是時過境遷,若果再度遇見「出賣」自己的人,你會如何面對?是抓著不放?還是原諒、釋懷?這是人性嚴峻的考驗。雖說當今疫情本身是個疾病,但是可怕的「感染性」能扭曲、改變人與人之間的關係,所以說不是有疫苗就能解決所有的問題。這部戲會談到人與人之間的糾結,即人際關係上產生的一些嫌隙或是厭惡、仇恨,我們最終可能必須有所抉擇;而生命的醒悟其實是-在大災難之前,個人對過去的執著其實是不必要的。

此次公演的彩蛋,也就是演員中的靈魂人物-金鐘最佳男配角賈孝國,在劇中他的角色橫跨今古,也反映著生命的「真實」和「想像」,以及人生的「現實」與「理想」的對照。在劇中,「演員」曾是他認同的身分,他就像是所有劇場人般擁有一個燃燒的靈魂,但是在現實裏卻非常困頓,最後淪落成為了一個正常社會所不容的人,處於社會邊緣的狀態。這個角色本身就是整個故事的縮影,就是表現每個時代都有的「荒謬性」跟「悲劇性」,也代表著編導對命運比較終極的看法。「所以這齣戲我覺得非常深層地撼動觀眾的心,對於面對人生許多的無可奈何,可以獲得很大的慰藉。」導演語重心長地再次強調這齣戲的張力與魅力所在。

郎亞玲說道:「觀眾一般的觀賞經驗就是-你問他為什麼流淚,他會回答好感動。我們希望的是我們玩的飛盤它會回來,所以我的觀眾我要的是,他哭泣了,是因為自己哭而不是為了劇中人,因為只有當你對自己哭、對自己笑,你才能懂得你剛剛看的人生的切片,正好提供了你去重整自己的人生。這是荒謬劇場和史詩劇場裡面非常重要的表達-對人生的一種悲憫;也是一個20世紀以來,劇場非常重要的美學思考。」

(本文作者為資深劇場人)

演出場次(免費觀賞,須先登記)

第一場:10/25日 台中港區藝術中心 1930-2130

第二場:11/8日 台北表演36房 1430-1630