【特約撰述 / 郎亞玲】

從念台中二中的青春時期起,林經寰就給人桀傲不遜、叛逆輕狂的印象。投入校刊編輯和印刷,原本不想考大學的他,後來抝不過母親的期盼,在畫室補習了一個月,考上文大美術系。在系上,他對課業並不熱衷,內心屢屢思索著的是藝術的本質,並對未來充滿了茫然與質疑。

「清楚、有意識」地思考藝術創作的本質與其意義、價值,一直引領著林經寰踏上藝術之路的每一步。在大三上學期的一個偶然,他挪用了曾經在「王子」少年雜誌發行的《陽春麵和橘色的花》一書中的文本,將自己化身為書中小女孩,用粉筆在校園廣場一朵一朵地畫出小花,這個行為驚動了校方,但他早已有備而來,自製的粉筆受潮即不留痕跡,因而避掉校方端出的「破壞環境」的疑慮所來的懲罰。這項展演不僅讓他對自己選擇的媒材和表現形式建立了自信,更讓他跨出藝術和群眾連結的第一步,確立以「藝術本質」為實踐追尋目標,尋求藝術的影響力與感染力擴及更多的他人。

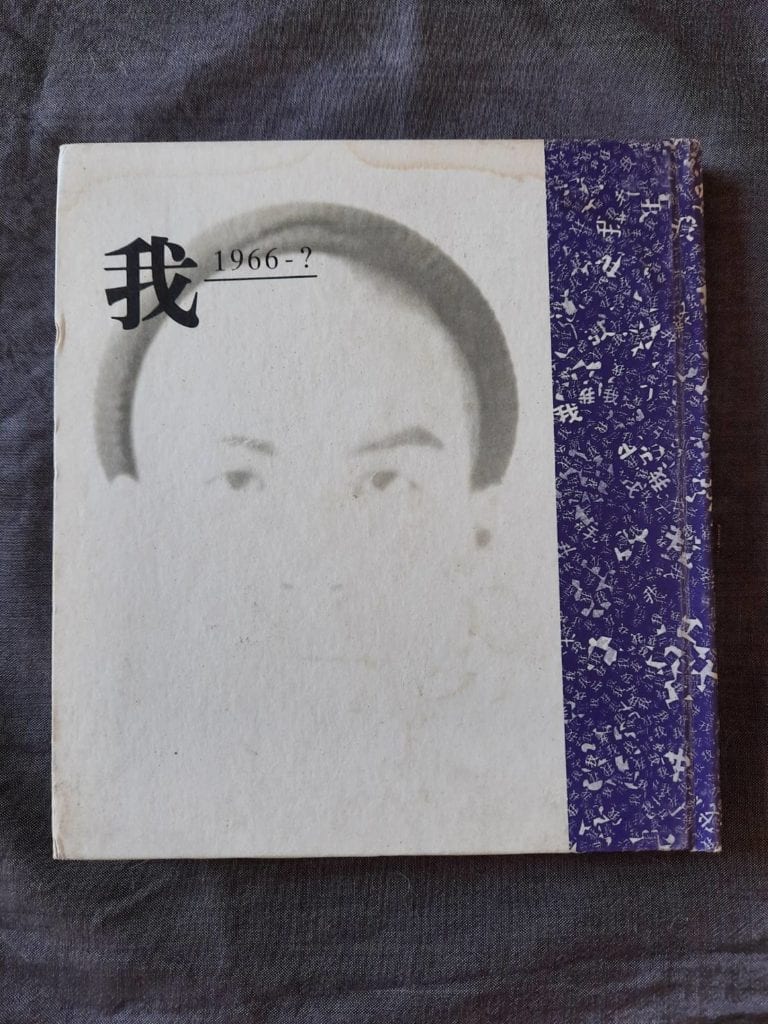

一年多後(1989),一個以「我」(The Ego)為主題的畢業展,運用多媒體裝置於華岡博物館展出。充斥著自己全裸、半裸的黑白影像,充滿著精神「叛逆」、「反抗」、身體「自由」「解放」的意象和符號,對當時才解嚴二年的台灣社會而言,尺度之大,令人咋舌。在後來集結成書的冊子中的序他說道:「你便可以看到在『認識自己』這件事情上,我做了多少愚蠢的努力,還有藉由這過程所正視到的『人』這東西」

畢業後未幾,因為家屋將被政府徵收,引發了他更多有關「空間」與「行動」的靈感源泉,陸續發表『重返家園』裝置觀念展及『家園』行動劇展演,1991年並順勢成立『人民公舍』代替空間。在「社區意識」、「土地正義」等民眾參與觀念逐漸萌芽,以及「觀念藝術」、「行動藝術」逐漸被了解、關注之際,林經寰是少數標舉左派、社會主義等立場,以隱喻象徵、反諷嘲弄等手法直接對抗資本主義結構下的中產階級的生活型態,與各種僵固之政經體制。

創作的高峰在1994年左右,他在「人民公舍」策劃《林先生祕密寶藏》展演,依據一位遊民所留下的物件做為文本,辦證正常與瘋癲的界線;生活與創作的分野,物件由參觀者共同拆解、詮釋、再創作。這介於探索、遊戲、聯想、再現的一連串行動,淺顯易懂並充滿魅力,呼應了他對藝術的信仰,從他所謂的「小乘藝術」朝向「大乘藝術」跨越,也就是藝術從「個人」創作走向參與者「群體」共同、即興的創作。林經寰認為自己對藝術的了解已臻成熟,於是提出「藝術總體」的觀念,為他經年思考人類藝術發展與現象做了總結,同時,也歸納出未來人類文化生命之大方向。是年,高雄炎黃藝術中心展出『人民公舍』與林經寰的文件與行動展演。隔年,台北帝門藝術中心亦巡迴展出。但由於他在紐約的行動藝術,因主題觸及「性」的敏感尺度,遭到美國警察驅逐入獄數日,也因此造成他爾後數年的內斂沉潛。但他點起的那把火,卻也刺激了更多對當代行為藝術、行動藝術、裝置藝術、錄像藝術的思考和討論,他的大膽創新,啟發了更多人的投入,而他自己,依舊走在實驗的路上。

一個延續七年的大展演活動,不依賴官方補助分毫,靠的是眾人的勞動力、組織力、動員力、藝術力,這不是烏托邦的想像,而是已經實踐了一段不短的歲月,號召了超過千人參與的大「創作」。這名為「苗.春祭」的活動,每年在林經寰為實踐理想購置的一塊土地上進行,由空地逐漸形成有活動、生活等空間機能的建設,一直還在進行式,首屆活動一方面慶祝空間開幕,一方面也為鋼骨結構資金到位和公昭進度。

對林經寰而言,作品不是放在畫廊買賣,也非掛在自家牆壁的一幅畫或一個雕塑;而是生活、是過程,並不專屬於藝術家。藝術作品有其崇高的「精神性」,但這精神性要透過勞動性、創意性、持續性、互動性、辯證性的過程,逐一展現,無論是廣義或狹義,「勞動性」是其中最基礎而重要的一環。如今,「紙寮坑藝術農工場」是林經寰和有志者的新舞台,它位於南投埔里的桃米坑,即往日月潭的台21線上。地處山坳,約五六百坪,溪山環抱,風景秀麗。自給自足、共學共生、集體生活、勞動創作。透過分工組織朝向藝術村的方式營運,開放任何形式的勞動/藝術/實驗工作者進駐園區,期待年輕朋友持續加入園區建設與經營的行列!

(本文作者郎亞玲,頑石劇團藝術總監,逢甲大學、大葉大學講授表演與劇場)