【特約撰述/郎亞玲】

藝術追求的路徑,本質上與求道無異,有些人天才早發,行雲流水,一點即通,頓悟入道;有些人須跋涉千里之遙,尋尋覓覓,流離困頓,漸次參悟。「如來」本是佛的十大稱號之一,本意「真如」,也就是宇宙的本體,人生的真理,又作空性、實相、法身、法界、佛性等。這個真理,只能自修、實證,如《金剛經》中所謂「無所從來,亦無所去,故名如來」。無來無去,不是現象的描述,而是內心鍥而不捨地追求,專注於當下自證、增長智慧,如「諸佛而來」。

因此,得見如來與不得見如來,是成佛與凡俗之辨,更用以「藝術」創作與養成過程的過程自況,其中,藝術家自我挑戰,真誠面對自我,跨越創作瓶頸,無視眼前利益得失,全力以登藝術彼岸,歷經各種自毀重練的苦心孤詣,與人生對般若智慧的追求,本無二致。非美術科系出身的纖維藝術家楊偉林,就是如此經歷一條迂迴的路,才拾得自己的藝術歸宿。

畢業於國立台南藝術大學應用藝術研究所纖維組的楊偉林,大學時期唸的是中文,但她覺得自己雖喜歡文字,但並不是十分擅長用文字表達。家學淵源,母親是水墨畫家曾縵雲,自己也自小習畫,但這也沒有令她和視覺藝術連上線。她和纖維藝術的奇幻邂逅,卻是看見「織布機」的瞬間,當下忽悟。為了學習操作織布機,她開了工作室,請老師南下授課,甚至自己成了織布機代理商。先後跟隨黃文英教授和馬芬妹老師學習織布技術的她,最後考上南藝應用藝術研究所,成為第一屆學生。對編織如此「輾轉反側」、「寤寐思服」的一往情深,便是她二十多年來,堅持在纖維藝術上創作研究的動力。

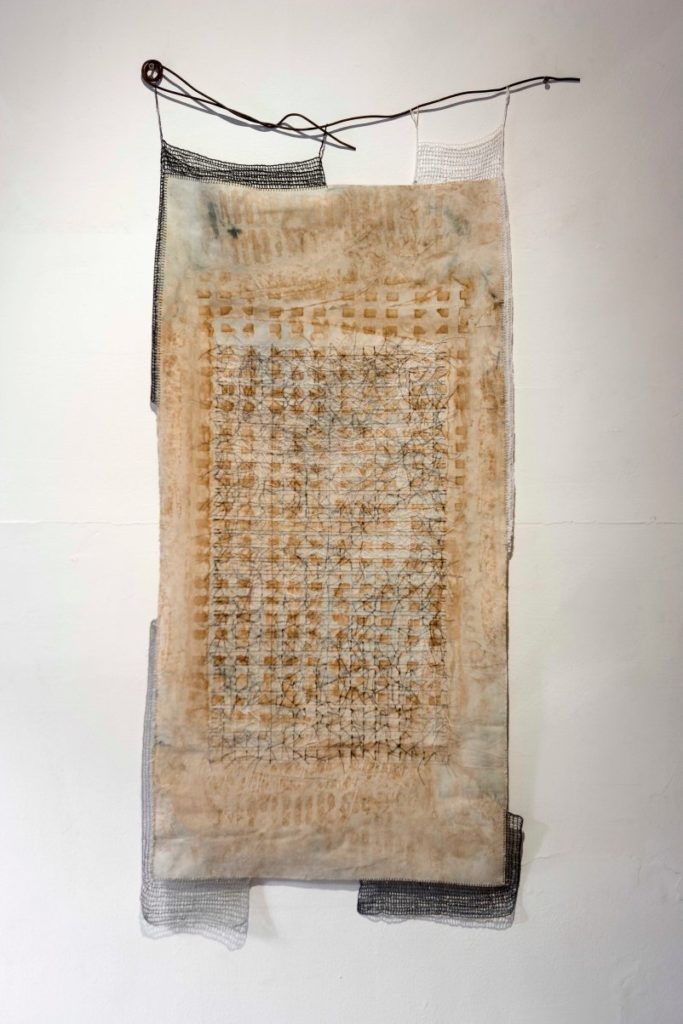

先後獲得美國2001年「袖珍纖維藝術」首獎,2004年第四屆「國家工藝獎」一等獎,2016年葡萄牙「纖維藝術雙年展」評審團特別奬。自稱「或許像個人類學家般,漫遊、採集在纖維工藝與書寫的沃土上」的楊偉林,從最初援引文字符號、文學性敘事,講述個人與家族記憶,到逐漸聚焦材質性的實驗探討。將平面性、視覺性的編織,拓展到多樣纖維材料特性與彼此的結構關係的探索;再從傳統自然纖維的運用擴大到身邊垂手可得的現成物,對作品的結構與空間構成,跳脫繪畫、平面思考,有了迥異傳統的嘗試與演化。

鑒於纖維藝術在傳統編織上的「技術性」面向之傳承、保存和嫻熟,和與時俱進的當代藝術所著重的「觀念性」面相,相互拉扯、抗衡、消長,楊偉林自承身為創作者,如何讓二者並行不悖,不貶抑任何一方,並能在作品中取得各司所長的效果,是她不斷努力的方向。她以恢宏的視野,挖掘纖維具備的日常性與風土性背後隱藏的文化意涵,一躍而為當代藝術精神可汲取的養分。

她說:「創作真正的企圖或許是用纖維的語言寫無以名狀的詩、以結構的秩序探索物質的神經系統、修補他人眼中的棄物、烹調生活的糟粕,以回應這個日漸趨疲(熵entropy)的世界。」

她類似大型裝置的作品《徑》,則將織機的結構化和織的過程意象化呈現在觀眾面前,誠如人類以經緯線標示出地球上的各個位置,路徑也同時隱喻人不斷探求新的可能。其中織布機控制經線密度的工具「筬」,作品中以之作為作品的結構與象徵的核心。纖維交織、牽引、放射或拉鋸,形成高危山勢與蜿蜒路徑,甚至岩脈草苔斑斑,觀者運用想像力,可以尋覓、駐足、回首與想望,這是「織者之道」與「觀者之心」的精神交流。

上面作品,楊偉林別出心裁,探討了彈簧、竹棍和手工紙之間的結構關係,紡紗技術可用來以纖維包裹竹棍,創造出黑色的紋理。她以嶄新的手法模擬東方山水畫中的水墨紋理,充分運用材料的的線性結構,以人造物與自然物的交織堆疊,形成既衝突又和諧的纖維造境之美。

楊偉林曾說「透過勞動,我感受到眼與手的協調與衝突、在秩序與脫序、重複與變奏之間摸索自己的途徑。勞動是人與自然的親密關係,在季節遞嬗裡,堆疊出生活與創作的節奏。」美哉!勞動中的藝術家,有如「女媧補天」,煉就斑爛五彩之石,化生萬象。

她以纖維造境,得見如來。

(本文作者郎亞玲,頑石劇團藝術總監與編導,詩人,東海大學中文系碩士,逢甲大學兼任助理教授)